|

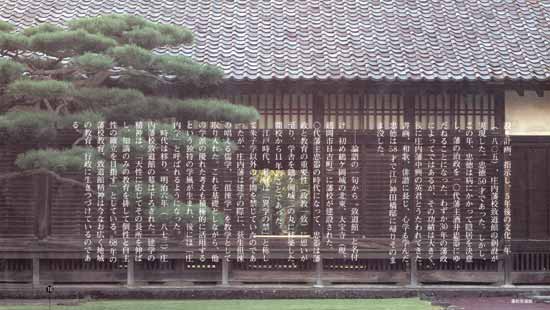

| 現代であれば小学四・五年生にあたる10才頃の少年たち。未だ幼いながら凛とした素読の声がこの講堂のそちこちに刻まれているように思える。ここは、江戸時代中期に創立された学問所、致道館。庄内藩第九代藩主、酒井忠徳が、藩の子弟教育と藩政の振興を志して築いた根拠地である。 酒井忠徳は宝暦五年(一七五五)、八代藩主忠温の三男として江戸で生まれ、幼少13才にして酒井家の家督を継いだ。九代藩主の座につき18才で初めて庄内に入った。その頃の庄内藩は元禄の奢侈の弊をこうむって財政は逼迫し、すでに一〇万両に達する累積負債をかかえ込んでいたのである。忠徳はしばらくの年月を経て、この窮状を脱するために自ら模範を示し、武士、町民、農民に至るまで倹約を励行させた。またその後酒田湊の豪商本間光丘との交流を通じて援助を要請し、藩の財政難の克服を図った。光丘を庄内藩勝手方御用に登用し財政改革を進めたのである。また農政の改革にも取り組み俊英の才を発揮したのであった。 一方では頽廃した士風の刷新を図ろうと、寛政一二年(一八○○)学問所の開設を計画、指示し、5年後の文化二年(一八〇五)、庄内藩校致道館の創設が実現した。忠徳50才であった。しかし、この年、忠徳は病にかかって隠居を決意し、藩の治政を一〇代藩主酒井忠器にゆだねることになった。わずか30年の藩政によってではあるが、その功績は大きく、後に庄内藩中興の英君とうたわれてきた。書画、和歌、俳諧に長じ、心学も学んだ。忠徳は58才で江戸神田橋邸に帰りそのまま没した。 |

|

| 論語の一句から”致道館”と名付け、初め鶴ケ岡城の北東、大宝寺(現、鶴岡市日吉町)に藩校が建設された。一〇代藩主忠器の時代になって、忠器は藩政と教育の重要性(政教一致)に思いが至り、学舎を鶴ケ岡城三の丸に移築した。開校から11年のことであった。 江戸時代、幕府は「異学の禁」と称して朱子学以外の学問を禁じていたのであったが、庄内藩は建学の際に、荻生徂徠の唱える儒学、「徂徠学」を教学として取り入れた。これを基礎としながら、他の学派の優れた考えも積極的に活用するという独特の学風が生まれ、後には「庄内学」と呼ばれるようになった。 時代は移り、明治六年(一八七三)庄内藩校致道館の幕は下ろされた。建学の精神は、「天性に応じてその長所を伸ばし、知識のみの教育を排して個性と自主性の確立を目指す」としている。68年の藩校教育、致道館精神は今なお広く地域の教育、行政に生きつづけているのである。 |

|

Copyright (C) 庄内広域行政組合. All Rights Reserved. |